Source: https://strategika.fr/2023/09/05/lire-et-discuter-clausewitz-penser-la-guerre-pierre-le-vigan/

Abonnez-vous au canal Telegram Strategika pour ne rien rater de notre actualité

Pour nous soutenir commandez les livres : “Globalisme et dépopulation” et « La guerre des USA contre l’Europe » édités par Strategika

Né en 1956, Pierre Le Vigan, issu d’une famille populaire, a grandi à Boulogne-Billancourt. De bonne heure rétif à la pensée préfabriquée, il a publié, jeune, dans des revues sans esprit de chapelle, défendant la liberté de l’esprit et l’aversion pour l’esprit bourgeois et le conformisme. Il a défendu l’idée d’une troisième voie entre économie étatique et marché débridé. Ultérieurement, attentif aux mouvements des sociétés, il a publié, notamment dans la revue « Éléments », des articles sociologiques, littéraires, philosophiques, nourris de ses lectures, de ses expériences, de ses goûts, de ses aversions, aussi, pour certains aspects du monde moderne. Il est urbaniste et a travaillé dans le domaine du logement social. (Source : Babelio).

Alors que l’Europe redécouvre la guerre, il serait peut-être temps de relire le grand traité de Clausewitz (1780-1831) : « De la guerre ». Présentation d’un livre décisif.

Alors que l’Europe redécouvre la guerre, il serait peut-être temps de relire le grand traité de Clausewitz (1780-1831) : « De la guerre ». Présentation d’un livre décisif.

Certains observateurs ont pu penser, avec la fin de la guerre froide et de l’Union soviétique en 1991, que la guerre cesserait d’être un problème majeur, du moins pour l’Europe. Certes, des conflits subsisteraient (on le verra : Mali, Syrie, Afghanistan…), mais loin de chez nous, et de faibles conséquences pour nous. C’était le rêve d’un monde apaisé. Du moins pour les pays ayant la chance d’avoir des dirigeants issus du « cercle de la raison ». C’est-à-dire des libéraux partisans de la poursuite et de l’accélération de la mondialisation. En avant vers un monde de plus en plus uniforme et de plus en plus lisse, malgré quelques accros inévitables. Telle était la perspective.

On peut se demander si l’erreur n’était pas totale. En d’autres termes, est-ce que la guerre froide n’était pas précisément ce qui empêchait les guerres chaudes ? La guerre d’Ukraine déclenchée en 2022 montre que l’Europe n’est pas préservée des guerres. Du reste, nous avons vite oublié les guerres de Yougoslavie et les bombardements de l’OTAN sur la Serbie, une action assimilée trop rapidement à une simple correction administrée à un pays complaisant envers des nationalistes « d’un autre âge ». On connaît la formule qui est clamée par la caste dirigeante, face à tous les rebelles à un nouvel ordre mondial à la fois géopolitique et moral : « Nous ne sommes plus au Moyen Âge ! » Ce qui veut dire : « Vous avez tort de croire à l’existence de constantes anthropologiques. »

Et pourtant. Chassez le réel, il revient au galop. Voilà donc que la guerre revient, en Ukraine, et que ses conséquences économiques – au détriment de l’Europe – nous rendent cette réalité plus sensible que jamais. Mais depuis 2015 (attentats Charlie Hebdo, Bataclan, puis Nice, etc.), voilà que la guerre a pris des formes nouvelles, extra-étatiques. C’est la guerre des partisans, c’est le terrorisme, c’est aussi la guerre informationnelle, technologique, industrielle. Ce sont des guerres pas toujours déclarées mais néanmoins bien réelles. Un camp veut en affaiblir un autre et le mettre à genoux. Par tous les moyens, même légaux, la production de lois, par exemple dans le domaine international, étant aussi une forme de guerre. Exemple : la guerre, ou au moins les sanctions, contre un pays « non démocratique », non « LGBT friendly », etc.

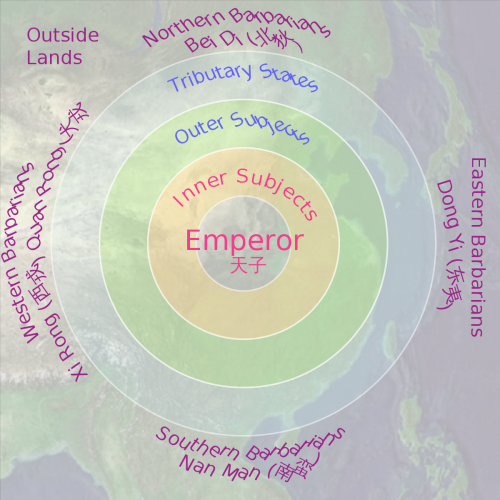

Nous redécouvrons une constante de l’histoire des peuples et des civilisations : le monde est conflictuel. Comment avons-nous pu l’oublier ? Comment nos gouvernants peuvent-ils encore rester aveugles à cette évidence ? Comment les entretiens de Macron sur la politique étrangère (par exemple sur le site Le grand continent) peuvent-ils être aussi désolants par leur insignifiance et ses actes aussi consternants ou contre-productifs ? À moins que les discours à la fois lénifiants et inquiétants soient encore un moyen de mener une guerre contre les peuples pour leur cacher qu’il y a bien un projet oligarchique de gouvernance mondiale – projet parfaitement assumé et conforme à une idéologie que l’on peut contester, mais dont la cohérence est réelle d’un point de vue universaliste – et qu’il n’y a pas qu’une seule politique internationale possible.

La « Formule » de Clausewitz

Le spectre de la guerre plane donc sur les Européens. Un foyer de guerre peut toujours s’étendre. Une guerre localisée n’est jamais assurée de le rester. C’est le moment de réfléchir à nouveau à ce que Clausewitz nous a dit de la guerre. Il faut tout d’abord ne pas se méprendre sur le projet de Clausewitz (1780-1831). Il ne fournit pas une « doctrine pour gagner les guerres ». Pas même celles de son temps. Clausewitz fournit une série de leçons d’observations. Ce n’est pas la même chose. Des leçons pour comprendre des situations diverses. Son objectif est de nous montrer ce qui caractérise un conflit guerrier par rapport à d’autres phénomènes socio-historiques. Qu’est-ce que la guerre a de spécifique dans les activités humaines ? Comment connaître la guerre et qu’y a-t-il à connaître dans la guerre ? Il s’agit donc, par-delà la diversité des guerres, de déterminer ce qu’il y a de commun à toutes les guerres. C’est une entreprise aussi capitale que de chercher à connaître quelle est l’essence de l’économique, ou l’essence du politique.

Une grande partie des discussions tournent autour de ce que Raymond Aron a appelé la « Formule » de Clausewitz : « La guerre est une simple continuation de la politique par d’autres moyens. » Considérée comme trop brutale par certains politologues, ceux-ci ont proposé soit de l’inverser, soit de la corriger. Au risque de lui enlever toute sa force. Ou de verser dans la pirouette. Et si la question n’était pas d’invalider cette formule, mais de bien la lire, et d’en comprendre toute la force explicative ? La guerre, expression de la politique ? Bien sûr, mais de quelle politique ? La guerre selon Clausewitz est à la fois un outil du politique et une forme du politique. Une continuation de la politique par d’autres moyens. Un outil et une nouvelle tunique. Du reste, doit-on comprendre la Formule : « par d’autres moyens [que les moyens politiques] » ? Ou « par d’autres moyens [que les moyens de la paix] » ? De là une question : tous les moyens non directement politiques de faire évoluer un rapport de forces relèvent-ils de la guerre ? Même question pour tous les moyens non directement pacifiques, c’est-à-dire fondés sur une contrainte (financière, morale, etc.), sur la technologie, la mobilisation des masses, la propagande, l’intoxication, la déstabilisation… On voit que la simple définition que donne Clausewitz ouvre déjà à la possibilité de diverses interprétations.

Dès lors, la guerre est-elle le seul affrontement entre deux armées ou est-elle l’ensemble des moyens, diplomatiques, idéologiques, moraux, économiques, destinés à faire plier l’adversaire ? Ainsi, la guerre peut être – version restreinte – la seule confrontation des armées, ou bien – version large – l’ensemble des moyens, militaires ou autres, visant à soumettre l’adversaire à notre volonté et à modifier un rapport de forces en notre faveur. La guerre peut donc être définie selon deux interprétations, l’une restreinte, l’autre élargie. La guerre, c’est : a) seulement quand les armes parlent ; ou bien b) quand l’ensemble des leviers sont mobilisés pour exercer une violence sur l’adversaire et le faire plier, sans que les armées entrent forcément en action. La guerre suppose comme préalable, dans les deux définitions, conflit d’intérêt entre deux puissances, et conscience de ce conflit, au moins par l’un des deux camps, et sentiment d’hostilité même s’il est inégalement partagé. C’est dire que la guerre relève du politique en tant que mode de gestion des conflits.

La guerre comme mode des relations publiques

L’une des difficultés dans la lecture de Clausewitz est justement ceci : bien qu’étant « à la fois stratège et penseur du politique » (Éric Weil), il ne définit pas toujours de manière identique le politique. C’est « l’intelligence de l’État personnifié » (De la guerre, livre I, chap. 1), nous dit Clausewitz. C’est encore ce qui représente « tous les intérêts de la communauté entière » (livre VIII, chap. 6). Ces deux définitions ne s’opposent pas. Comprendre où sont les intérêts pour les défendre : les deux propositions de Clausewitz se complètent. Reformulons cela en termes modernes : le politique, c’est la recherche de l’intérêt de l’État en tant qu’il représente la nation. La guerre est-elle, dès lors, uniquement la résultante du politique comme analyse rationnelle des intérêts de la nation ? Non. C’est la réponse que nous suggère Clausewitz. Il écrit : « La guerre n’est rien d’autre que la continuation des relations publiques, avec l’appoint d’autres moyens » (De la guerre, livre VIII, chap. 6). Cela veut dire que la guerre a toujours une dimension politique, mais ne résulte pas toujours d’un choix politique d’un sujet de l’histoire. La guerre échappe en partie à la dialectique sujet-libre choix-acte (dialectique de Descartes). Elle est une interaction. Elle est un mode des relations publiques. C’est bien pour cela que lorsque l’on étudie l’enchaînement qui mène à une guerre, on ne peut que rarement attribuer l’entière responsabilité d’un conflit à un seul camp. On observe ainsi qu’il y a guerre lorsque les deux protagonistes la veulent. Si un des deux ne fait qu’accepter la guerre (sans quoi, c’est pour lui la capitulation), il y aussi guerre. Mais peut-il y avoir guerre quand aucun des protagonistes ne la veut ? C’est l’hypothèse d’un enchaînement fatal non voulu. Or, Clausewitz envisage les deux cas de figure, la guerre prévue et assumée ; et la guerre qui nous échappe en partie.

Un exemple du Clausewitz rationnel est celui de la « Formule », déjà cité plus haut. Le Clausewitz rationnel est aussi celui qui dit : « L’intention politique est la fin, tandis que la guerre est le moyen, et l’on ne peut concevoir le moyen indépendamment de la fin. » Mais l’irrationnel pointe quand Clausewitz écrit : « Ne commençons pas par une définition de la guerre lourde et pédante ; bornons-nous à son essence, au duel. La guerre n’est rien d’autre qu’un duel à une plus vaste échelle. » En un sens, c’est une deuxième « Formule », autre que « la guerre, continuation de la politique par d’autres moyens ». Deuxième « Formule » qui nous éloigne du rationnel. Chacun sait, en effet, que les duels sont souvent une question d’honneur. Bien plus qu’une question d’intérêt ou de rationalité. Et quand le duel est porté à l’échelle de groupes organisés – en allant du duellum au bellum –, il reste une interaction et une relation. Avec sa part d’irrationnel. « Je ne suis pas mon propre maître, car il [l’adversaire] me dicte sa loi comme le lui dicte la mienne », écrit Clausewitz. Comme le dit Freud de son côté, « le moi n’est pas maître dans sa propre maison ».

La guerre n’est pas un accident

Ainsi, la guerre est-elle une volonté appliquée à « un objet qui vit et réagit ». Clausewitz résume : « La guerre est une forme des rapports humains. » La preuve du caractère relationnel de la guerre est qu’il faut être deux à recourir à la violence. Si l’un des camps attaqué répond à la violence par la non-violence – comme le Danemark face à l’Allemagne en 1940 –, il n’y a pas guerre (il y a néanmoins occupation du pays et sujétion de celui-ci. Il y a donc défaite de la nation et risque de disparition politique de celle-ci). On peut parfois éviter la guerre, mais si un pays vous désigne comme son ennemi, vous êtes son ennemi, que cela vous plaise ou non. Nous voyons ainsi que Clausewitz pense la rationalité, et espère la rationalité. Mais il envisage la possibilité de l’irrationalité. En fonction des citations, on passera de l’accent mis sur un registre à l’accent mis sur l’autre. Le rationnel précède l’irrationnel pour Clausewitz. Mais il ne le supprime pas.

Nous avons vu plus haut que l’on peut se demander parfois s’il n’y a pas guerre sans qu’elle soit vraiment voulue par les protagonistes. Il faut préciser les choses. La guerre résulte toujours de décisions, celles de l’attaquant, celle de l’attaqué, qui décide (ou pas, nous l’avons vu avec le Danemark de 1940) de se défendre. L’idée de la guerre comme simple enchaînement a ses limites. Dans Les Responsables de la Deuxième Guerre mondiale, Paul Rassinier explique que rien ne prouve que Hitler voulait la guerre en Europe en 1939, car il pensait pouvoir récupérer le couloir de Dantzig sans guerre, contrôler le pétrole roumain sans guerre, voire faire s’effondrer l’Union soviétique sans guerre, etc. Outre que cette thèse apparait très fragile compte tenu de la croyance affichée par Hitler dans les vertus « virilisantes » de la guerre (forme de « concurrence libre et non faussée » entre les peuples), il est bien évident que l’on ne peut arguer de son désir de paix en partant de l’hypothèse que tout le monde se pliera, en capitulant, à ses exigences. Toutefois, le caractère relationnel de la guerre dont parle Clausewitz dans le chapitre 6 du livre VIII De la guerre laisse penser que l’accident – nous voulons dire la guerre comme accident – n’est pas forcément impossible. La relation prend le pas sur les sujets de la relation. Sur la base d’un malentendu, tout peut se dérégler. Mais cela n’empêche pas qu’il y a dans le déclenchement d’une guerre des responsabilités parfaitement identifiables, même si les responsables ont parfois agi ou décidé dans le brouillard d’hypothèses contradictoires ou imprécises. Prenons l’exemple de l’Allemagne impériale en 1914 : on a dit à bon droit que Guillaume II ne voulait pas la guerre. Peut-être. Réalité « psychologique ». Mais l’essentiel est qu’il a quand même décidé de céder aux pressions du grand état-major général, notamment en acceptant d’envahir la Belgique, pourtant disposant d’un statut de neutralité internationale.

Résumons : des accidents peuvent infléchir des décisions, mais une guerre n’intervient pas par accident. Autre exemple, plus brûlant. Imaginons que Poutine ait pensé que suite au déclenchement de l’« Opération spéciale », le gouvernement ukrainien serait immédiatement renversé et négocierait avec la Russie dans un sens favorable aux projets de Poutine, à supposer qu’ils aient été très clairs dans son esprit. Il n’y aurait pas eu de guerre. Certes. Mais ce n’était qu’une hypothèse et de fait, elle ne s’est pas vérifiée : le gouvernement de Zelensky, pour x ou y raisons, ne s’est pas effondré. Poutine a donc pris le risque d’une guerre. Il en est donc responsable. En revanche, il n’en est pas le seul responsable, car il est bel et bien exact que les populations prorusses du Donbass étaient bombardées depuis 2014, et que les accords de Minsk (2014) n’ont pas été appliqués. Derechef. Il y a une part d’accident dans la guerre, mais la guerre n’est pas un accident.

La notion de guerre totale

La définition par Clausewitz de la guerre comme « continuation des relations politiques » est éclairante non seulement par elle-même, par ce qu’elle dit de la nature dialogique de la guerre, mais par ce qu’elle montre de la conception du politique par Clausewitz. Le politique, c’est le commerce entre les États et les nations. Le commerce n’est évidemment pas que le simple commerce des marchandises et de l’argent. C’est aussi le commerce des idées. Le politique, ce sont les relations entre les nations telles que déterminées par les intentions de chacun et par les interactions réciproques. En ce qui concerne la politique dite « intérieure », c’est la même chose, sauf qu’il s’agit des relations entre des groupes sociaux. La guerre est donc bien pour Clausewitz la continuation du politique par d’autres moyens (que les moyens pacifiques). Mais justement, en tant que continuation du politique, elle ne le fait pas disparaître, non plus que les autres moyens du politique. La guerre n’absorbe pas tout le politique. « Nous disons que ces nouveaux moyens s’y ajoutent [aux moyens pacifiques] pour affirmer du même coup que la guerre elle-même ne fait pas cesser ces relations politiques, qu’elle ne les transforme pas en quelque chose de tout à fait différent, mais que celles-ci continuent à exister dans leur essence, quels que soient les moyens dont elles se servent. »

C’est pourquoi la guerre n’exclut pas de mener en parallèle des négociations. « On livre bataille au lieu d’envoyer des notes mais on continue d’envoyer des notes ou l’équivalent de notes alors même que l’on livre bataille », écrit Raymond Aron (Penser la guerre, Clausewitz, tome 1, Gallimard, 1989, p. 180). La notion de guerre totale (Erich Ludendorff, 1916) exprime justement cette idée que la guerre, c’est plus que la violence armée. C’est la mobilisation de tout, y compris des imaginaires (idéalisation de soi, diabolisation de l’ennemi). C’est la mobilisation de tout le peuple, y compris les vieillards et les enfants. Si l’Allemagne nazie augmente le montant des retraites de ses citoyens en 1944, ce n’est pas parce qu’elle sous-estime la priorité du militaire, c’est parce qu’elle pense que l’arrière doit tenir pour que le front ne s’effondre pas. Mobilisation de tout et de tous : c’est pourquoi la stratégie n’est pas un concept étroitement militaire, mais est la conduite de tous les aspects économiques, démographiques, politiques, technologiques qui peuvent conduite à la victoire, comme l’explique le général André Beaufre (Introduction à la stratégie, Pluriel-Fayard, 2012). La guerre inclut la violence armée et son usage, mais va au-delà et inclut des moyens pacifiques. La paix comme la guerre relèvent des relations politiques. Ces relations sont des rapports de force mais aussi des rapports asymétriques entre vues du monde.

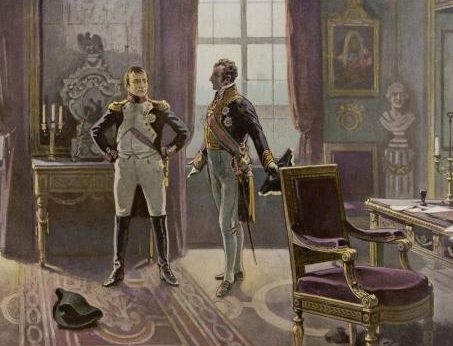

Quand Napoléon dit en 1813 à Metternich qu’il ne peut pas revenir battu en France, contrairement aux souverains légitimes qui peuvent revenir vaincus dans leur pays sans perdre leur trône, c’est une vérité subjective qui devient une vérité objective. Dans la mesure où Napoléon dit lui-même qu’il sera trop affaibli devant les Français s’il accepte d’être vaincu, les Alliés (alors les ennemis de la France) ne veulent pas traiter avec un dirigeant affaibli qui ne garantirait pas la durée de la paix aux conditions obtenues par eux. L’argument de Napoléon se retourne contre lui. Nous le voyons : la dimension rationnelle de la guerre et du politique, qui relève du calcul, se croise toujours avec une dimension irrationnelle, qui relève des subjectivités. Mais pour qu’il y ait guerre, et non stasis (guerre civile, discorde violente) ou terrorisme, il faut qu’il existe des groupes organisés, des nations ou des fédérations de nations, mais non pas des tribus éphémères. En ce sens, la postmodernité qui s’installe amène des conflits qui ne seront pas – et sans doute de moins en moins – des guerres au sens traditionnel, et qui n’en seront pas moins très violents, et échapperont à un mode de règlement classique par des négociations. Une perspective de chaos accru.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

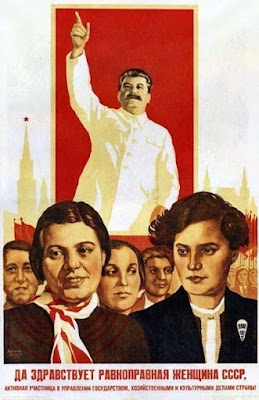

Par exemple, les législations de l'Europe de l'Est communiste et de l'Union soviétique contenaient des structures constitutionnelles détaillées couvrant tous les aspects de la vie des citoyens. Il en va de même pour le fascisme en Italie et le national-socialisme en Allemagne (1922-1945), dont les dirigeants considéraient les lois de leur pays comme bien plus respectueuses de la liberté que les lois du système libéral. Dans l'Amérique contemporaine, sous le couvert de l'expression grandiloquente de "l'État de droit", le pouvoir judiciaire tend de plus en plus à glisser vers un légalisme excessif - la guerre sous n'importe quel autre nom - qui conduit tôt ou tard à des perturbations administratives susceptibles de déclencher des troubles civils. Actuellement, ce processus de lawfare peut être observé dans le système judiciaire américain, comme l'illustrent les nombreux actes d'accusation contre l'ancien président Donald Trump, la croisade de Letitia James contre VDARE, le procès de Charlottesville, et bien d'autres choses encore. De plus, les procès quasi soviétiques contre des milliers de manifestants du Capitole du 6 janvier battent leur plein, les accusés devenant des sujets aux noms mal définis et souvent abstraits (émeutiers ?, intrus?, insurgés?, terroristes? ...ou combattants de la liberté!?). Il faut souligner que la salve d'accusations mutuelles, de charges criminelles et de contre-accusations de l'équipe juridique de Trump contre les procureurs locaux parrainés par le gouvernement américain et les avocats activistes qui détestent Trump comme Robert Kaplan n'est pas une caractéristique inhérente au système américain. Pas du tout. En fait, l'hyper-juridisme manifeste aux États-Unis, qui frôle de plus en plus l'anarchie administrative, représente l'essence même de la dynamique historique du système libéral [i].

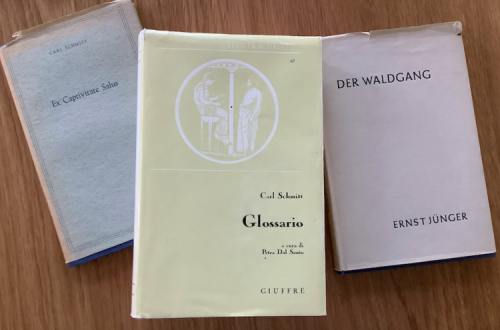

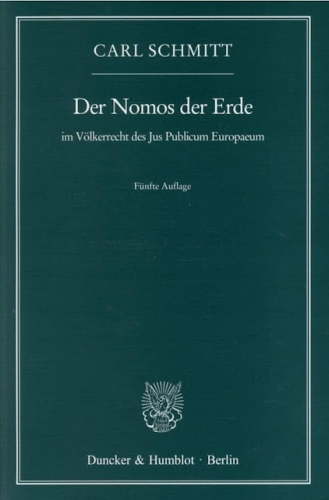

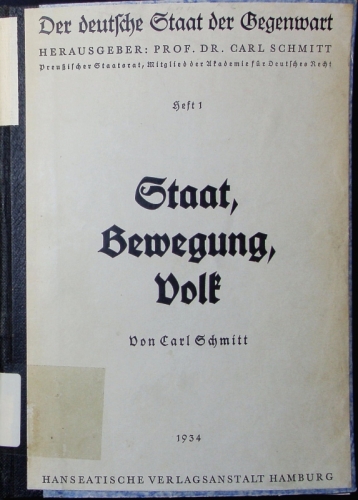

Par exemple, les législations de l'Europe de l'Est communiste et de l'Union soviétique contenaient des structures constitutionnelles détaillées couvrant tous les aspects de la vie des citoyens. Il en va de même pour le fascisme en Italie et le national-socialisme en Allemagne (1922-1945), dont les dirigeants considéraient les lois de leur pays comme bien plus respectueuses de la liberté que les lois du système libéral. Dans l'Amérique contemporaine, sous le couvert de l'expression grandiloquente de "l'État de droit", le pouvoir judiciaire tend de plus en plus à glisser vers un légalisme excessif - la guerre sous n'importe quel autre nom - qui conduit tôt ou tard à des perturbations administratives susceptibles de déclencher des troubles civils. Actuellement, ce processus de lawfare peut être observé dans le système judiciaire américain, comme l'illustrent les nombreux actes d'accusation contre l'ancien président Donald Trump, la croisade de Letitia James contre VDARE, le procès de Charlottesville, et bien d'autres choses encore. De plus, les procès quasi soviétiques contre des milliers de manifestants du Capitole du 6 janvier battent leur plein, les accusés devenant des sujets aux noms mal définis et souvent abstraits (émeutiers ?, intrus?, insurgés?, terroristes? ...ou combattants de la liberté!?). Il faut souligner que la salve d'accusations mutuelles, de charges criminelles et de contre-accusations de l'équipe juridique de Trump contre les procureurs locaux parrainés par le gouvernement américain et les avocats activistes qui détestent Trump comme Robert Kaplan n'est pas une caractéristique inhérente au système américain. Pas du tout. En fait, l'hyper-juridisme manifeste aux États-Unis, qui frôle de plus en plus l'anarchie administrative, représente l'essence même de la dynamique historique du système libéral [i]. Deuxièmement, il faut garder à l'esprit que Schmitt, qui est souvent cité aujourd'hui par des dizaines d'universitaires traditionalistes américains et européens contemporains, d'intellectuels et d'activistes de l'Alt-Right ou de la Nouvelle Droite, n'était pas seulement un expert juridique et un politologue renommé, mais aussi un érudit multilingue qui s'interrogeait constamment sur la signification des concepts politiques et sur leurs distorsions sémantiques par les diverses classes politiques dirigeantes en Europe et aux États-Unis. L'expression "fake news" n'existait pas de son vivant, mais Schmitt était parfaitement conscient du jargon juridique truqué utilisé par les juges libéraux. Malgré sa sympathie ouverte pour le national-socialisme et le fascisme, il vaut la peine d'examiner la pertinence de ses articles, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer les systèmes juridiques actuels des États-Unis et de l'Union européenne dans le cadre du droit international. Dans son article au sous-titre élogieux "L'État national-socialiste est un État juste", il écrit :

Deuxièmement, il faut garder à l'esprit que Schmitt, qui est souvent cité aujourd'hui par des dizaines d'universitaires traditionalistes américains et européens contemporains, d'intellectuels et d'activistes de l'Alt-Right ou de la Nouvelle Droite, n'était pas seulement un expert juridique et un politologue renommé, mais aussi un érudit multilingue qui s'interrogeait constamment sur la signification des concepts politiques et sur leurs distorsions sémantiques par les diverses classes politiques dirigeantes en Europe et aux États-Unis. L'expression "fake news" n'existait pas de son vivant, mais Schmitt était parfaitement conscient du jargon juridique truqué utilisé par les juges libéraux. Malgré sa sympathie ouverte pour le national-socialisme et le fascisme, il vaut la peine d'examiner la pertinence de ses articles, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer les systèmes juridiques actuels des États-Unis et de l'Union européenne dans le cadre du droit international. Dans son article au sous-titre élogieux "L'État national-socialiste est un État juste", il écrit : Cette nature à deux niveaux explique le cadre constitutionnel à deux niveaux typique du Rechtsstaat bourgeois. Les droits et libertés fondamentaux garantis par l'État libéral-démocratique et son système constitutionnel sont essentiellement des droits de la personne privée. Pour cette seule raison, [ces droits] peuvent être considérés comme "apolitiques". L'État libéral et le cadre constitutionnel reposent sur une opposition simple et directe entre l'État et la personne privée. Ce n'est que sur la base de ce contraste qu'il est naturel et utile de s'efforcer de créer tout l'édifice des protections et facilités juridiques afin de protéger une personne privée sans défense, pauvre et isolée contre le puissant Léviathan qu'est "l'État". Ce n'est que pour la protection d'un individu pauvre que la plupart de ces mesures de protection juridique, dans ce que l'on appelle le Rechtsstaat, ont un sens. Elles peuvent être justifiées par le fait que la protection contre l'État doit être de plus en plus calquée sur les procédures judiciaires, et plus encore sur la décision d'une autorité judiciaire indépendante de l'État [iv].

Cette nature à deux niveaux explique le cadre constitutionnel à deux niveaux typique du Rechtsstaat bourgeois. Les droits et libertés fondamentaux garantis par l'État libéral-démocratique et son système constitutionnel sont essentiellement des droits de la personne privée. Pour cette seule raison, [ces droits] peuvent être considérés comme "apolitiques". L'État libéral et le cadre constitutionnel reposent sur une opposition simple et directe entre l'État et la personne privée. Ce n'est que sur la base de ce contraste qu'il est naturel et utile de s'efforcer de créer tout l'édifice des protections et facilités juridiques afin de protéger une personne privée sans défense, pauvre et isolée contre le puissant Léviathan qu'est "l'État". Ce n'est que pour la protection d'un individu pauvre que la plupart de ces mesures de protection juridique, dans ce que l'on appelle le Rechtsstaat, ont un sens. Elles peuvent être justifiées par le fait que la protection contre l'État doit être de plus en plus calquée sur les procédures judiciaires, et plus encore sur la décision d'une autorité judiciaire indépendante de l'État [iv]. Mais tout cela devient complètement absurde dès que des associations ou des organisations collectives fortes conquièrent des sphères de liberté non gouvernementales et non politiques, dès que des organisations non gouvernementales (mais nullement apolitiques) s'emparent de personnes privées, d'une part, tout en affrontant l'État sous le couvert de divers titres juridiques (peuple, société, bourgeoisie libre, prolétariat producteur, opinion publique, etc. Ces associations non gouvernementales, mais, comme nous l'avons mentionné, entièrement politiques, en viennent à dominer à la fois (par le biais du pouvoir législatif) la volonté de l'État et (par le biais de la coercition sociale et du "droit purement privé") l'individu individuel qu'elles transforment en sujet médiatique. Elles sont des décideurs politiques réels et effectifs et manipulent les leviers du pouvoir de l'État" [v].

Mais tout cela devient complètement absurde dès que des associations ou des organisations collectives fortes conquièrent des sphères de liberté non gouvernementales et non politiques, dès que des organisations non gouvernementales (mais nullement apolitiques) s'emparent de personnes privées, d'une part, tout en affrontant l'État sous le couvert de divers titres juridiques (peuple, société, bourgeoisie libre, prolétariat producteur, opinion publique, etc. Ces associations non gouvernementales, mais, comme nous l'avons mentionné, entièrement politiques, en viennent à dominer à la fois (par le biais du pouvoir législatif) la volonté de l'État et (par le biais de la coercition sociale et du "droit purement privé") l'individu individuel qu'elles transforment en sujet médiatique. Elles sont des décideurs politiques réels et effectifs et manipulent les leviers du pouvoir de l'État" [v]. Des centaines de figures royales non gouvernementales et des centaines d'agences privées aux États-Unis et dans l'Union européenne, y compris des dizaines de groupes de pression à base ethnique, chacun affichant souvent un étrange sentiment de victimisation, et chacun contrôlant son propre territoire, ont leurs propres méthodes de répression contre les voix dissidentes. La plupart des ONG des États-Unis et de l'UE ne cachent certainement pas leur profonde aversion pour l'État fort et sont promptes à dénoncer tout signe de populisme dans la bureaucratie gouvernementale. Pourtant, elles n'hésitent pas à exercer leurs propres politiques répressives à l'encontre d'autres groupes marginaux, tout en implorant l'État de leur accorder de généreuses subventions. L'ADL, le SPLC aux États-Unis, des dizaines de fondations antifa et transgenres, y compris des institutions chrétiennes et juives financées par le gouvernement dans l'UE, telles que le Crif, la LICRA ou l'Amadeu Antonio Stiftung, fonctionnent de manière très similaire aux commissariats populaires locaux de l'ex-Union soviétique. Elles considèrent toutes comme acquis qu'elles ont droit à une part du gouvernement, c'est-à-dire du gâteau des contribuables. Au nom de la "tolérance" abstraite et de "l'État de droit", ils considèrent qu'il est de leur devoir démocratique et légal d'espionner et de dénoncer leurs concitoyens qui critiquent le dogme judiciaire libéral. La démocratie libérale postmoderne, bien qu'elle se vante d'être le meilleur des mondes, rappelle de plus en plus les États médiévaux en devenir.

Des centaines de figures royales non gouvernementales et des centaines d'agences privées aux États-Unis et dans l'Union européenne, y compris des dizaines de groupes de pression à base ethnique, chacun affichant souvent un étrange sentiment de victimisation, et chacun contrôlant son propre territoire, ont leurs propres méthodes de répression contre les voix dissidentes. La plupart des ONG des États-Unis et de l'UE ne cachent certainement pas leur profonde aversion pour l'État fort et sont promptes à dénoncer tout signe de populisme dans la bureaucratie gouvernementale. Pourtant, elles n'hésitent pas à exercer leurs propres politiques répressives à l'encontre d'autres groupes marginaux, tout en implorant l'État de leur accorder de généreuses subventions. L'ADL, le SPLC aux États-Unis, des dizaines de fondations antifa et transgenres, y compris des institutions chrétiennes et juives financées par le gouvernement dans l'UE, telles que le Crif, la LICRA ou l'Amadeu Antonio Stiftung, fonctionnent de manière très similaire aux commissariats populaires locaux de l'ex-Union soviétique. Elles considèrent toutes comme acquis qu'elles ont droit à une part du gouvernement, c'est-à-dire du gâteau des contribuables. Au nom de la "tolérance" abstraite et de "l'État de droit", ils considèrent qu'il est de leur devoir démocratique et légal d'espionner et de dénoncer leurs concitoyens qui critiquent le dogme judiciaire libéral. La démocratie libérale postmoderne, bien qu'elle se vante d'être le meilleur des mondes, rappelle de plus en plus les États médiévaux en devenir.

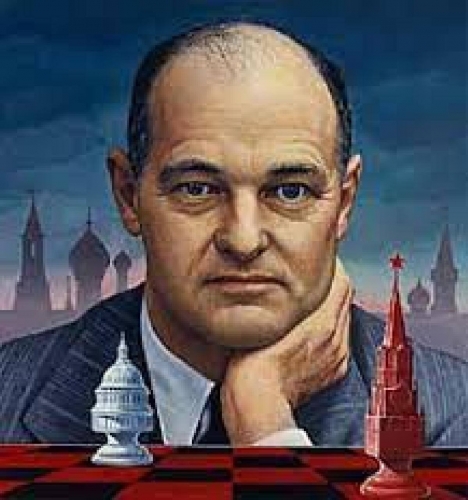

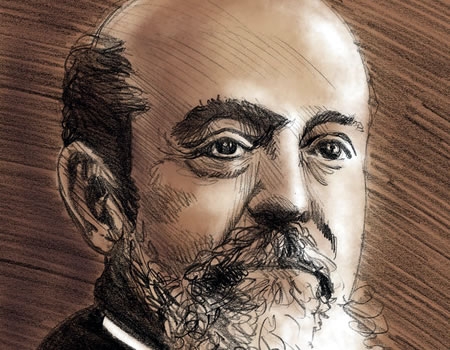

Au lieu de "dictature", il serait donc plus logique de parler de "démocratie illibérale" ou de "démocratie césariste", voire de "démocratie plébiscitaire". Le technocrate et politologue russe Vladimir Sourkov (photo), considéré comme "l'architecte du poutinisme", a inventé le terme de "démocratie souveraine" pour décrire le système russe.

Au lieu de "dictature", il serait donc plus logique de parler de "démocratie illibérale" ou de "démocratie césariste", voire de "démocratie plébiscitaire". Le technocrate et politologue russe Vladimir Sourkov (photo), considéré comme "l'architecte du poutinisme", a inventé le terme de "démocratie souveraine" pour décrire le système russe.

Le Staat au sens propre est autre chose. C'est un "nouvel État". En lui, le fait de son établissement, de sa constitution, de sa création est fondamental. Le Staat est un moment de l'Esprit, pleinement réalisé et conscient de lui-même. Autre définition : "l'État est la procession de Dieu dans le monde" [3] (der Gang Gottes in der Welt). Ou:

Le Staat au sens propre est autre chose. C'est un "nouvel État". En lui, le fait de son établissement, de sa constitution, de sa création est fondamental. Le Staat est un moment de l'Esprit, pleinement réalisé et conscient de lui-même. Autre définition : "l'État est la procession de Dieu dans le monde" [3] (der Gang Gottes in der Welt). Ou: Le sujet spirituel se réalise à travers la théorie et la pratique de la famille. Dans la famille, l'Esprit réalisé devient d'abord lui-même. L'individu dans la famille se révèle comme l'expression d'une Idée concrète. Il est plus qu'un individu, et sa moralité (Hegel entend par là la capacité de prendre une distance critique par rapport à la loi formelle) s'exprime en pratique dans le soin du tout qu'est la famille.

Le sujet spirituel se réalise à travers la théorie et la pratique de la famille. Dans la famille, l'Esprit réalisé devient d'abord lui-même. L'individu dans la famille se révèle comme l'expression d'une Idée concrète. Il est plus qu'un individu, et sa moralité (Hegel entend par là la capacité de prendre une distance critique par rapport à la loi formelle) s'exprime en pratique dans le soin du tout qu'est la famille.

Cet État remplace aussi allègrement sa population, rappellent les libertariens. Et il est en plus belliciste.

Cet État remplace aussi allègrement sa population, rappellent les libertariens. Et il est en plus belliciste.

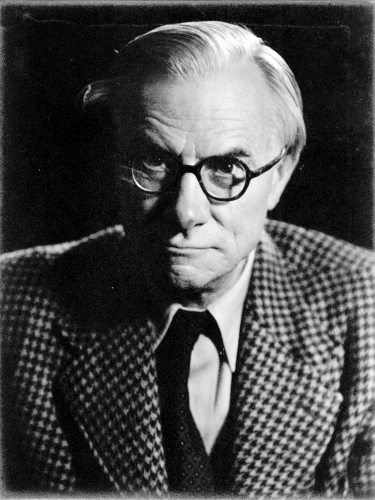

Les manuels d'histoire de la sociologie traitent de lui de manière obligatoire, mais la traduction française de son œuvre principale, Trattato di sociologia generale, qui se limitait de toute façon aux chapitres les plus importants, est épuisée depuis des décennies. Seul un recueil d'articles sélectionnés est actuellement disponible en Allemagne. Les efforts méritoires de Gottfried Eisermann dans les années 1960 pour faire connaître Pareto dans notre pays sont tombés à l'eau.

Les manuels d'histoire de la sociologie traitent de lui de manière obligatoire, mais la traduction française de son œuvre principale, Trattato di sociologia generale, qui se limitait de toute façon aux chapitres les plus importants, est épuisée depuis des décennies. Seul un recueil d'articles sélectionnés est actuellement disponible en Allemagne. Les efforts méritoires de Gottfried Eisermann dans les années 1960 pour faire connaître Pareto dans notre pays sont tombés à l'eau.

Chaque ligne de son œuvre témoigne de son étonnement et parfois de son indignation face au fait que le monde n'est pas aussi raisonnable qu'il devrait l'être. Cette prise de conscience a eu deux conséquences : d'une part, elle lui a permis d'acquérir une vision du monde sans illusion et sans jugement de valeur, ce qui lui a permis de mettre à nu, par l'interprétation, les motivations qui sous-tendent les phénomènes sociaux. Cet art de l'interprétation fait la force de Pareto.

Chaque ligne de son œuvre témoigne de son étonnement et parfois de son indignation face au fait que le monde n'est pas aussi raisonnable qu'il devrait l'être. Cette prise de conscience a eu deux conséquences : d'une part, elle lui a permis d'acquérir une vision du monde sans illusion et sans jugement de valeur, ce qui lui a permis de mettre à nu, par l'interprétation, les motivations qui sous-tendent les phénomènes sociaux. Cet art de l'interprétation fait la force de Pareto.

C'est maintenant qu'il faut décider si l'évolution future sera pacifique ou violente. Elle est pacifique lorsque certains membres de la faction dominante, particulièrement incompétents, quittent la société et que des membres de la faction dominée prennent la place laissée vacante par cooptation. La révolution survient lorsque la faction dominante se ferme complètement et, surtout, lorsqu'elle tente de maîtriser la situation par la carotte et le bâton.

C'est maintenant qu'il faut décider si l'évolution future sera pacifique ou violente. Elle est pacifique lorsque certains membres de la faction dominante, particulièrement incompétents, quittent la société et que des membres de la faction dominée prennent la place laissée vacante par cooptation. La révolution survient lorsque la faction dominante se ferme complètement et, surtout, lorsqu'elle tente de maîtriser la situation par la carotte et le bâton.